En permaculture, on choisit de nourrir le sol plutôt que les plantes. Avant toute chose, il faut donc étudier sa terre et découvrir ce qui lui manque pour en faire un sol vivant. Quand on arrive à créer le bon équilibre, alors le sol travaille pour nous. Cet équilibre est fragile et pour y parvenir, vous devez nourrir votre sol dans les bonnes proportions et le protéger contre les agressions multiples. Je vais vous expliquer comment fertiliser correctement votre sol.

Protéger le sol

Un sol à nu sèche au soleil, s’érode avec le vent et perd ses propriétés. Très vite, comme un réflexe de protection, les réserves de graines contenues dans le sol vont germer et des « mauvaises herbes » vont pousser pour remplir l’espace.

Avec une couverture, on conserve donc les propriétés du sol et on évite la pousse des herbes spontanées indésirables.

Le paillage est une des techniques essentielles de la permaculture ! Ses objectifs sont multiples, mais avant tout, il protège et nourrit le sol.

Cette couverture permet de défendre les graines et les racines contre d’éventuelles agressions climatiques.

Imiter la nature

Dans la nature, un sol n’est jamais nu. Dans une logique de « bio-mimétisme », on va donc mimer ce mécanisme de couverture au potager pour protéger notre sol.

Le paillage a 4 grands avantages :

- Il évite l’érosion du sol par le vent ;

- Il évite l’évaporation de l’eau, conserve l’humidité et empêche le sol de sécher ;

- Il évite la germination des plantes indésirables en obscurcissant le sol ;

- Il évite le gel du sol en hiver.

Économiser de l’eau, de l’énergie du temps !

En été, un bon paillage sur une planche de culture réduit par 2 voire 4 les besoins d’arrosage ! De plus, en empêchant le développement des plantes indésirables, le paillage réduit largement le désherbage.

Vous économisez de l’eau, de l’énergie et du temps.

Nourrir les micro-organismes du sol

Le deuxième objectif du paillage, c’est de nourrir les précieux micro-organismes du sol. Les micro-organismes décomposent le paillage en s’en nourrissant. Par leur activité, ils aèrent le sol, le fertilisent et permettent de garder une terre meuble. Ils sont très précieux, ce sont eux qui travaillent le sol à notre place !

Le bon rapport Carbone/Azote

Que ce soit dans le mélange de matériaux pour le paillage des cultures, la création d’une butte auto-fertile ou en lasagne et bien sûr dans la préparation du compost, vous serez vite confronté à une règle clé : trouver le bon rapport entre le carbone (C) et l’azote (N).

L’azote est essentiel dans le sol pour nourrir les plantes et le carbone sert, en partie, à créer l’humus (la couche supérieure du sol ). Un bon équilibre entre les deux assure un apport optimal pour le sol et permet une bonne décomposition des matériaux.

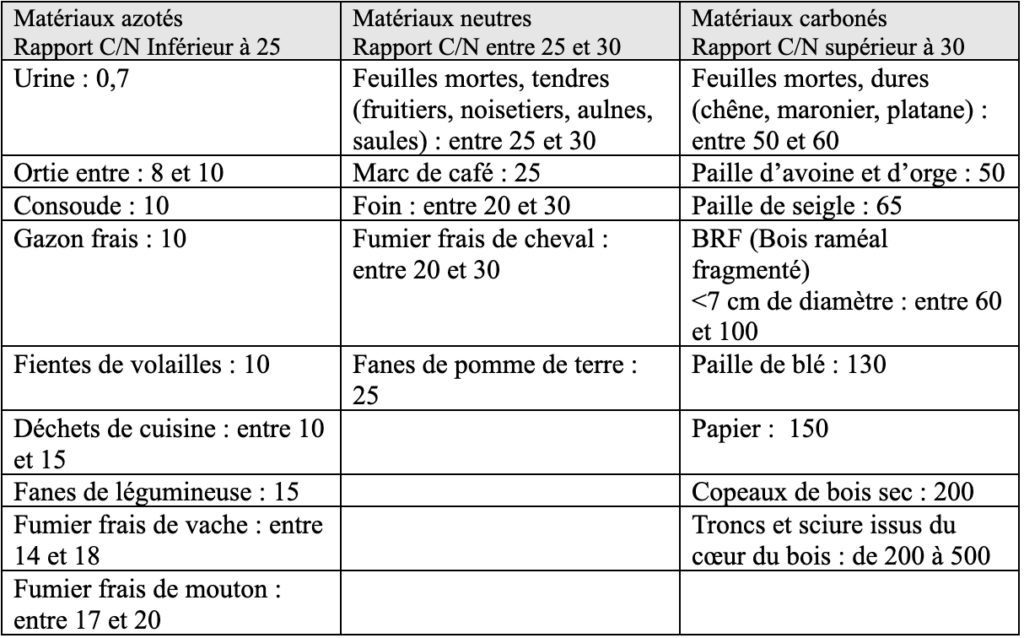

À ce stade nous pouvons donc identifier deux types de matière organique :

- Tous ce qui va être sec, brun et cassant seront des matériaux dit « carbonés » ;

- Tous ceux qui seront plutôt frais, vert et humide seront dit « azoté ».

Un mélange équilibré

Il y a certaines proportions à respecter pour que la décomposition des matières aboutisse à un mélange équilibré. Avec trop de matériaux secs le compost prendra très longtemps pour venir à bout du processus, tandis qu’avec trop de matériaux humides, votre tas va s’asphyxier et sentir mauvais. Finalement, il va « fondre » et il n’en résultera que très peu de compost.

Les proportions entre ces deux éléments (carbone et azote) doivent être respectées pour que la décomposition se passe correctement.

On parle alors d’un C/N entre 25 et 30 c’est-à-dire qu’il faut en moyenne 25 à 30 fois plus de carbone que d’azote dans notre mélange. Ça parait énorme mais en réalité le carbone est présent partout, même dans les matériaux réputés riche en azote.

Il y a enfin une troisième catégorie de matière organique que l’on peut définir, à savoir les matériaux « neutres » : tous les matériaux qui ont un rapport carbone/azote entre 25 et 30.

Ces derniers pourront se composter tel quel, sans avoir besoin d’être mélangés.

Pour préciser la classification des différents matériaux que l’on peut utiliser au jardin, voici un tableau qui en recense une partie.

La faim d’azote

On a vu plus haut que trop de matière humide n’apportait pas de bons résultats. Qu’en est-il de trop de matières sèches ?

Cette matière n’arrive pas à se décomposer, faute d’azote, et finit donc par puiser l’azote directement dans le sol. Résultat, le sol s’appauvrit et les légumes sont privés d’azote. C’est ce qu’on appelle la faim d’azote.

Si je couvre mon carré de potager avec de la paille uniquement et que je plante mes laitues au milieu, la paille, riche en carbone, va puiser dans le sol l’azote nécessaire à sa décomposition et mes laitues resteront petites et vert-pâle, signe qu’elles manquent d’azote.

Toutefois cette faim d’azote n’est pas définitive. Lorsque les matériaux carbonés ont fini leur processus de décomposition, ils relâchent l’azote dont ils ont eu besoin et elle est à nouveau disponible. Les cas de faim d’azote peuvent être multiples et il faut rester attentif lorsqu’on utilise des copeaux grossiers ou encore des gros morceaux de bois pour des bordures ou dans une butte auto-fertile.

Dans un jardin en permaculture, on souhaite prendre soin du sol et le nourrir. Pour cela il va lui falloir du carbone pour créer de l’humus (matière organique complètement décomposée) mais si l’on souhaite cultiver des légumes en même temps, il faudra apporter de l’azote en conséquence.

Le sol vivant en pratique

Après avoir posé ces quelques bases, j’aimerais nuancer certains points.

Dans nos mélanges, il est préférable d’avoir un excès de carbone car c’est plus facile de rééquilibrer les niveaux d’azote en cours de route, notamment avec des fertilisants liquides comme du purin d’orties par exemple. À l’inverse, un excès d’azote va provoquer l’arrivée en masse de plantes nitrophiles comme le chénopode, l’ortie ou encore le liseron.

Ensuite, le calcul du C/N avec la brouette comme unité de mesure n’est pas forcément très précis, on arrive à un meilleur résultat avec des calculs en kilogramme, mais au jardin, la brouette est plus souvent utilisée (car plus pratique) que la balance.

Enfin, il peut y avoir tout un tas de variations du C/N d’un matériau en fonction de ces spécificités. Par exemple le BRF, (Bois Raméal Fragmenté), peut contenir plus de carbone s’il a séché avant d’être broyé ou selon les essences de bois utilisées.

Le BRF est trop riche en carbone pour être utilisé seul sur les planches en culture. Vous avez donc 3 options. Utiliser le BRF :

En paillage d’automne, mélangé à un matériau riche en azote, du fumier de cheval par exemple, vous devrez sans doute rajouter de l’azote au printemps (le BRF risque de ne pas être entièrement décomposé) ;

Sur les zones de culture de vivaces, au pied des arbrisseaux, des fraisiers, etc.

Sur les zones du jardin non cultivées (allées, sol de l’atelier, etc.).

Finalement, le tableau ci-dessus est plutôt là pour donner des indications d’ordre général, pour éviter la faim d’azote tout en vous donnant des bonnes clés pour réussir votre paillage, vos cultures en lasagne ou votre compost.

Toutefois, si vous ne souhaitez pas prendre trop de risques, il vous reste l’option d’utiliser principalement des matériaux neutres comme le foin ou le fumier de cheval. C’est d’ailleurs cette solution que j’utilise le plus souvent au jardin.

Really great read — I appreciate how clearly you explained the importance of local online presence for businesses today. It’s a topic many companies overlook, i find it very interesting and very important topic. can i ask you a question? also we are recently checking out this newbies in the webdesign industry., you can take a look . waiting to ask my question if allowed. Thank you