L’Homme utilise des outils depuis la nuit des temps. L’outillage ancien est rustique, durable et low-tech. Il était notre passé et sera notre futur. Savoir le dénicher, le restaurer et l’utiliser au présent permet d’avoir une longueur d’avance sur un avenir incertain.

Pourquoi restaurer des outils anciens ?

Les outils de vide-greniers sont souvent anciens. Forgés, signés, adaptés… ils sont la plupart du temps de meilleure qualité que ceux trouvés en magasins. Leur prix défie généralement toute concurrence, et la qualité du métal qui les compose est inégalable. Le ratio qualité/prix est donc imbattable !

Bien qu’elle nécessite du temps et du soin, la remise en état de l’outillage ancien permet de créer un lien avec la matière et une appropriation extra-personnelle de l’objet.

La restauration d’outillage est accessible à tous. Affûtage et aiguisage, adaptation ergonomique du manche, polissage et rectification… L’outil devient celui que l’on désire.

Les outils anciens se trouvent encore partout dans les campagnes. Au fur et à mesure des années qui passent, beaucoup d’entre eux finissent en déchetterie. Parce que de nombreux savoirs sont déjà perdus, conserver une partie de notre patrimoine devient vital. Il est du devoir de tous de restaurer et d’utiliser ces outils tombés en désuétude depuis fort longtemps. Low-tech et efficace, avec un retour aux sources certain, le passé pourrait bien redevenir le futur.

L’outillage ancien est une partie de notre héritage et de notre histoire.

Où les trouver ?

Les outils anciens sont de plus en plus recherchés. Autrefois abandonnés et délaissés, ils sont aujourd’hui convoités par certains jeunes qui veulent en faire une utilisation quotidienne.

Toujours faciles à trouver, mais de plus en plus durs à négocier, il reste possible de se créer une belle collection dans les vide-greniers. Ces derniers sont des endroits insolites dans lesquels on trouve de nombreux outils. Mais un vide-grenier ne fait pas l’autre. Il faut donc parfois aller à de nombreuses manifestations pour trouver ce qu’on cherche.

De temps en temps, on déniche la perle rare. Le prix est réalisé à la tête du client mais, en général, plus les outils sont rouillés et moins ils risquent d’être chers à l’achat.

Les ferrailleurs peuvent aussi posséder des grosses pièces : étau de forge, enclume, moulin, etc… Ils peuvent même recevoir des lots de caisses remplies d’outils. Il faut les visiter souvent, car leur marchandise part rapidement. Vendue légèrement plus chère qu’au poids, il y a de bonnes affaires à réaliser !

Les fermes restent pleines de nombreuses ressources. Ces lieux sont de vraies « cavernes d’Ali Baba ».

Tout le matériel pour l’autonomie est réuni dans les grandes fermes anciennes. Passer, s’arrêter, discuter… C’est en échangeant qu’on réussit à avoir des informations sur la réelle marchandise. Les vide-maisons de fermes sont aussi très intéressants : quelques fois d’énormes lots peuvent être vendus aux enchères.

Il existe de nombreux vieux outils disséminés partout, il suffit d’ouvrir l’œil et d’engager une discussion.

Reconnaître les outils anciens sous la rouille

Il n’est jamais facile de reconnaître de l’acier de qualité dissimulé sous une épaisse couche d’oxyde de fer. Les outils anciens doivent être reconnus et identifiés pour ne pas être confondus avec leurs homologues, modernes patinés d’un mauvais entretien.

Les traces de peinture, d’usure ou d’étiquettes indiquent la plupart du temps que les outils sont plutôt modernes.

Le manche, s’il est de bois très noble (ébène, buis, etc.) indique généralement un outil de qualité. Néanmoins, un manche de mauvaise qualité ou neuf peut avoir été installé sur un outil ancien de bonne facture.

L’acier ancien est de bien meilleure qualité que l’acier moderne. Il est souvent plus épais et ne rouille quasiment pas en profondeur, mais s’oxyde surtout en surface. Les aciers anciens sont souvent marqués, poinçonnés ou encore signés. C’est un gage de qualité.

La forme des outils anciens est souvent atypique. Les haches font partie des exemples les plus parlants. Les courbes arrondies, le dessin allongé et le gabarit étrange ne peut être qu’un gage de qualité.

Lors de la chine d’outils, si un doute persiste, demander des informations au vendeur s’avère être un choix judicieux. Acheter pas cher permet aussi de retomber sur ses pieds en cas de doute.

Une hache chinée ne doit pas posséder un fer trop piqué. Des crevasses trop importantes sur le fer obligeraient à enlever beaucoup de matière. L’oxyde de surface, lui, ne doit pas faire peur au futur acheteur.

Comment les restaurer ?

Pour restaurer des outils anciens, il existe de très nombreuses méthodes. Celles-ci doivent suivre un ordre précis afin d’être judicieusement complémentaires. Toutes ne sont pas utiles, mais toutes apportent quelque chose de nouveau. La patine, la rouille profonde, la couleur, etc. La matière change en fonction de la technique utilisée.

L’ordre le plus classique est le suivant :

- Dérouillage chimique ;

- Dérouillage mécanique ;

- Affûtage (si besoin) ;

- Protection.

Après tous ces traitements, l’outil devrait avoir retrouvé une nouvelle jeunesse.

Le dérouillage chimique

Le dérouillage chimique n’est pas une étape obligatoire ou indispensable pour obtenir une belle pièce. C’est une étape primaire optionnelle qui facilite les tâches de dérouillage suivantes. C’est une étape qui est la plupart du temps très chronophage, mais le temps perdu est alors gagné en effort : le produit agit pour nous, aucun effort n’est nécessaire pour dérouiller. Immerger la pièce de métal dans une solution pendant une douzaine d’heures permet que la chimie agisse pour nous.

Une solution d’électrolyse, de Coca-Cola ou d’Evapo-Rust ne donnera pas la même finition. La rouille et le gros de l’oxydation seront parties, mais la patine finale ne sera pas exactement la même. L’électrolyse laisse une fine pellicule de type sablage argenté, le Coca-Cola noircit légèrement la matière, tandis que l’Evapo-Rust est le plus neutre de tous, mais il embellit et fait briller le métal.

Dérouillage chimique

- Acide chlorhydrique ;

- Citron (acide citrique) ;

- Coca-Cola (acide phosphorique) ;

- Électrolyse ;

- Evapo-Rust, Jenolite, Rostio, etc. ;

- Cristaux de soude ;

- Transformateur/convertisseur de rouille.

À la fin de chaque processus, la rouille aura disparu mais à chaque finition désirée correspond un procédé particulier qu’il faut découvrir et appliquer.

L’essence, en la brossant, permet aussi de bien nettoyer certaines pièces mécaniques. Comme un solvant, elle sèche rapidement, contrairement à l’eau. Les garagistes utilisent fréquemment des fontaines de nettoyage pour récupérer le produit.

Fabriquer un bac à électrolyse

Dans un seau en plastique (non conducteur), insérer une solution d’eau et de sel, à raison d’une grosse cuillère à soupe de sel par litre d’eau.

Prendre une tige de métal qui sert d’anode et la brancher au pôle positif du chargeur de batterie.

Immerger la pièce à dérouiller dans l’eau et y brancher le pôle négatif du chargeur de batterie, ça sera la cathode.

Allumer le chargeur et laisser une douzaine d’heures. Des bulles apparaissent au bout de quelques minutes, c’est la rouille qui migre pour se fixer sur l’anode en métal.

Les chargeurs au fort ampérage fonctionnent bien mieux que les chargeurs de faible intensité. Attention au fort dégagement gazeux, le local doit bien être ventilé, le gaz produit lors du processus est inflammable !

Le dérouillage mécanique

Le dérouillage mécanique est le plus connu et le plus utilisé des dérouillages pour restaurer. La méthode consiste à enlever de la matière par friction. L’outil à restaurer est donc brossé, limé ou poncé par différents types de brosses :

- Les brosses de nylon (à poils rouges) sont très douces et permettent de brosser du bois ou du métal doux, comme le cuivre ou le laiton.

- Les brosses de laiton (à poils jaunes) sont tendres et n’abîment pas les outils. Elles sont idéales pour brosser des limes ou des pièces en métal délicates.

- Les brosses d’acier (à poils gris métallique) sont les plus courantes et les plus agressives. Elles sont idéales pour brosser de la rouille coriace ou de la matière très abîmée par le temps. L’acier tressé est encore plus dur, ressemblant à des nattes de fils métalliques, ce sont les brosses les plus agressives. Attention, elles attaquent rapidement la matière !

- La lime permet d’arracher la matière rapidement, elle redonne tranchant ou forme à l’outil.

- Le papier à poncer permet d’uniformiser ou de lisser la matière. Les différentes tailles de grains doivent être utilisées dans l’ordre de grosseur. Le plus agressif, le papier taille 40, s’utilise en premier, alors que le plus doux, le 800, s’utilise en dernier.

Tous les types de brosse peuvent s’utiliser sur meuleuse. C’est l’outil le plus utilisé pour dérouiller l’outillage. La perceuse permet d’insérer des brosses de formes différentes, elle est très complémentaire. Avec une bonne meuleuse, une perceuse et un kit de brosse, le travail est bien plus efficace et rapide qu’à la main.

La puissance et l’efficacité dépendent de la machine utilisée. Perceuse, touret, rénovateur et meuleuse sont respectivement doux et précis, mi-doux et rapides, mi-doux et imprécis, agressifs et précis.

Dérouillage mécanique

- Lime, laine d’acier, papier abrasif, etc. ;

- Brosse métallique manuelle ;

- Brosse rotative sur perceuse ;

- Brosse rotative sur touret ;

- Brosse rotative sur meuleuse ;

- Sablage.

L’affûtage

Par définition, un outil coupant doit bien couper. Une lame émoussée est bien plus dangereuse qu’une lame bien affûtée. L’émoussage, ou le désaffûtage, d’une lame incite l’utilisateur à forcer sur son outil en mettant en jeu sa sécurité.

Pour affûter, chacun y va de sa technique personnelle. L’important est que cela fonctionne pour qu’au final la lame coupe.

Les papiers abrasifs sont de bons compagnons pour restaurer les outils anciens. Ils permettent de manger la matière rapidement et de redonner vie à une lame. Grace à un passage perpendiculaire sur la lame pour enlever les accrocs, l’outil est désaffuté mais le futur tranchant est redressé. Ensuite, l’angle de coupe désiré doit être gardé. Plus l’angle est aigu et plus l’outil peut s’affuter « rasoir », mais plus le fil est cassant. Plus l’angle est obtus et plus le fil est résistant (hache, merlin, etc.).

Des guides d’angles permettent de garder un angle constant pour respecter la coupe originelle de l’outil. Le papier abrasif rouge, ou par défaut le bleu, est le papier le plus adapté à l’affûtage. Installé sur une meuleuse, appliqué en passe rapide, le résultat est instantané.

Une fois le fil de l’outil restauré, chaque affûtage peut se réaliser avec une pierre à eau. Les affûtages d’entretien se font de manière plus classique et moins agressive : une grosse pierre à eau tournante ou fixe fait parfaitement le travail.

Pour un bon affutage, la finition est indispensable. Elle se réalise manuellement sur des pierres à eau de grains très fins. Des grains de 1000 à 5000 permettent d’obtenir un tranchant « rasoir ». Les pierres doivent tremper une nuit dans l’eau pour être bien imbibées. Puis, la lame est doucement passée de chaque côté par un geste précis et un angle adapté. La dernière partie de la finition se réalise identiquement sur un morceau de cuir.

L’affûtage est l’action réalisée dans le sens du fut, l’aiguisage est l’action réalisée dans le sens du fil. Par abus de langage, tout le monde parle d’« affûtage ». Lors de l’affûtage il peut arriver que du morfil apparaisse. Le résidu de matière qu’est le morfil sur le tranchant se sent au toucher. Il peut s’enlever en frottant le tranchant sur un caoutchouc, un cuir, etc.

Une fois votre canapé en palette poncé, vous pouvez le peindre ou appliquer une lasure/un vernis pour le protéger et améliorer sa longévité.

Vous pouvez bien sûr fixer des roulettes sous la palette inférieure de l’assise, et/ou encore poser un matelas et des coussins pour améliorer le confort du canapé.

Pour affûter ou aiguiser, les forgerons utilisent un back-stand (bande de ponçage tournante à très grande vitesse). Contrairement aux idées reçues, les disques à lamelles ne détrempent pas toujours le métal, ils imitent l’effet back-stand. C’est la manière d’abraser qui détrempe ou non un métal. La matières des disques doit aussi être choisie avec soin (corindon, silicium, zirconium, céramique, etc.).

Couleurs et matières des bandes abrasives

- Brun/bordeaux = corindon ;

- Bleu = zirconium ;

- Rouge = céramique ;

- Noire = carbure de silicium.

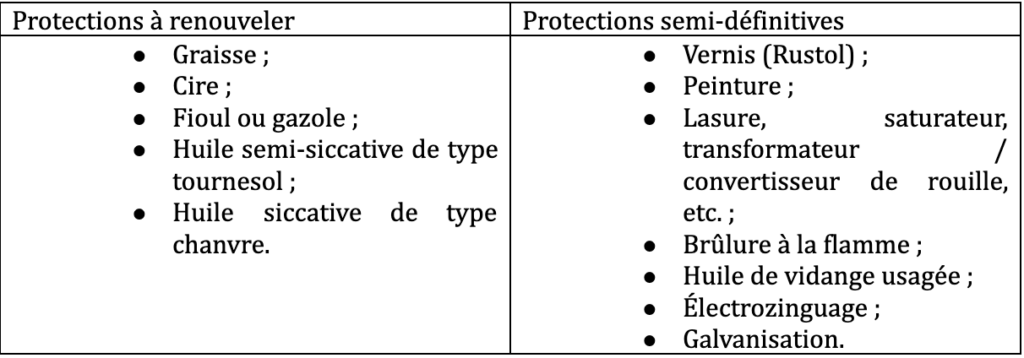

La protection

Une fois en bon état, les outils doivent être protégés des éléments extérieurs. La rouille revient rapidement sur un outil laissé à nu. Elle peut gangrener l’outil entier en quelques jours.

Les zones de frictions d’un outil qui sert très régulièrement ne rouillent que très peu : à chaque coup, le métal brille de nouveau. Il reste néanmoins indispensable de protéger l’entièreté de l’outil afin qu’il garde ses propriétés techniques et esthétiques.

- Les outils d’exposition, qui ne servent jamais, peuvent se protéger avec un produit de type Rustol. Le Rustol est un vernis poreux qui agit comme une barrière contre la rouille. Transparent, il jaunit très légèrement avec le temps. Il n’est pas recommandé comme protection pour les utilisations intensives, car il s’abîme à la friction. Pour des outils d’exposition très esthétiques, il est parfait.

- Les outils de jardin, en contact avec de rudes conditions, sont soumis à une rouille exponentielle de la première heure. Les transformateurs de rouille de type Ferose peuvent parfaitement les protéger. Agissant avec l’oxyde, les convertisseurs de rouille facilitent le travail de dérouillage et permettent d’obtenir une patine noire très originale.

- Les outils du quotidien et de moyen usage ont besoin d’être protégés avec un produit polyvalent. Une huile dite siccative peut s’appliquer. Quand l’huile siccative sèche, elle crée une pellicule fine sur l’outil. Non grâce au toucher, sa protection dure dans le temps, elle reste à renouveler. Les huiles de chanvre et le fioul sont deux types d’huiles siccatives. L’huile d’olive, elle, est non-siccative et pas adaptée, elle reste poisseuse au toucher.

- Les outils ou parties d’outils en mouvement ont nécessairement besoin d’être lubrifiés. Une mauvaise lubrification entraîne un usage prématuré pouvant aboutir à la casse de l’outil. La graisse s’utilise en protection, elle s’applique au chiffon. L’huile s’utilise en bouteille pression et se projette dans les endroits fins ou inaccessibles.

- Le bois, quelques fois attaqué par des xylophages ou des champignons, peut se protéger au xylophène, à l’eau de mer ou à l’essence. Ensuite, une cire, une peinture ou un traitement thermique peut lui être appliqué.

Peu importe le type de protection utilisé, il est vital d’isoler un outil des éléments extérieurs

Virgile Ghiliani